अस्तित्व बचाने को कारगर न्यूनतम जरूरत की सीख

हर्षदेव

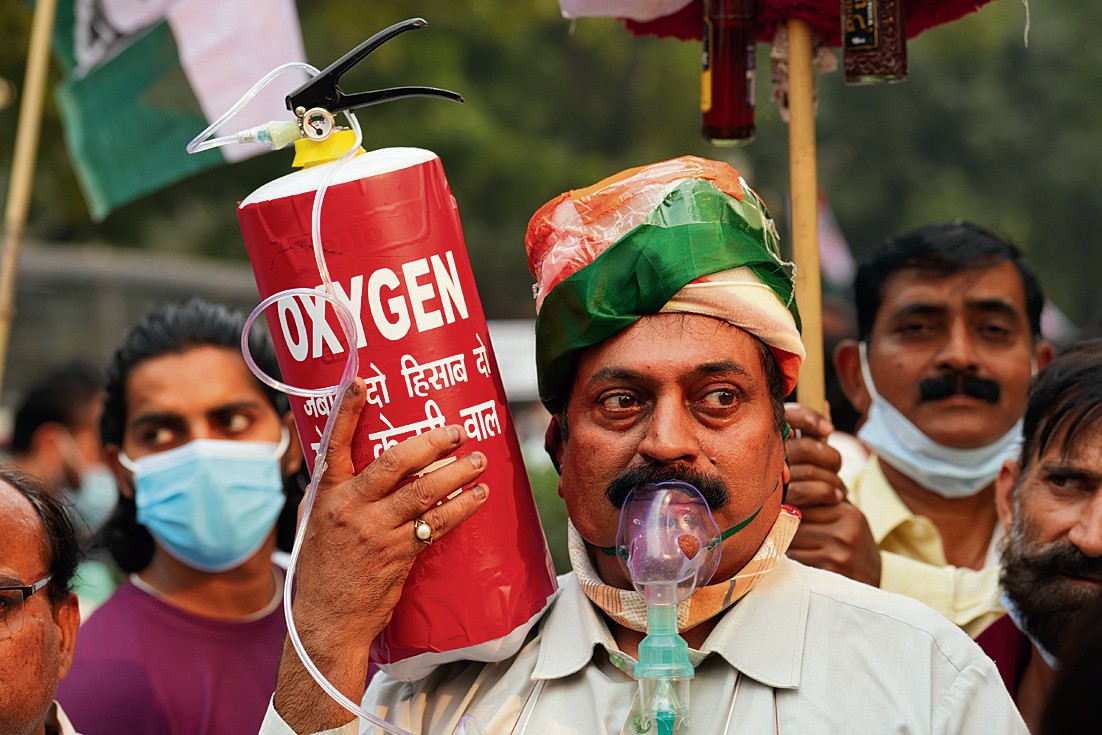

इस साल अगस्त माह बीते 123 वर्ष में सबसे ज्यादा सूखा रहा जबकि नाकाफी बारिश ने भी हिमाचल, सिक्किम, गुजरात और नागपुर में कहर ढहा दिया। उधर न्यूयॉर्क व ऑस्ट्रेलिया में तूफानों ने तबाही मचाई, ब्रिटेनवासियों ने आग बरसाती गर्मी झेली, और लीबिया की बाढ़ में 20 हजार लोगों की मौत ने तो जैसे कुदरती कोप का विस्फोट ही कर दिया। यदि जलवायु संतुलन उपायों में और देर हुई तो पृथ्वी को विनाश से बचाना असंभव होगा। याद रखें पर्यावरण पर होने वाले विश्व सम्मेलनों में संकल्प तो बड़े-बड़े लिए जाते हैं, दूरगामी योजनाएं बनाई जाती हैं,लेकिन अमल में हीला-हवाली की जाती है। शायद इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहे जलवायु सम्मेलन में कुदरती ईंधन कोयला-तेल आदि का इस्तेमाल बंद करने की लंबी योजनाओं को एजेंडे से बाहर रखने की मांग रखी गई है।

इस बीच कुछ अहम आशाजनक वैज्ञानिक सुझाव सामने आए हैं। जो मनुष्य की जीवनशैली को प्रकृति अनुकूल बनाकर पृथ्वी को संकट से उबारने का भरोसा पैदा करते हैं। एक सुझाव मिनिमलिज्म यानी न्यूनतमवाद जो उपभोक्तावाद के निषेध पर आधारित है। हिमाचल में वर्षा से भीषण तबाही के समय आईआईटी,मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने इन आपदाओं की वजह पशुओं के अंधाधुंध वध को बताया था। उनके कथन को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने के बाद न्यूनतमवाद पर विचार और भी जरूरी हो जाता है जिसे समझने को पत्रिका ‘डाउन टु अर्थ’ में प्रकाशित एक लेख कुंजी का काम करता है कि पृथ्वी का अंधाधुंध दोहन रोके बिना पर्यावरण को विनाश से नहीं बचाया जा सकता। इसकी शर्त है हवा-पानी-वन क्षेत्र संरक्षित करना।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार हवा-पानी-वन क्षेत्र के अंधाधुंध दोहन और मनुष्यों-पशुओं की बढ़ती जरूरतों का ग्लोबल वार्मिंग से सीधा संबंध है। लेखिका साराह ब्राउन के अनुसार, 2050 में मनुष्यों की आबादी 9 अरब 60 करोड़ होगी। इसके लिए खेती की जमीन का निरंतर विस्तार करना होगा जो जंगलों को नष्ट करके ही संभव है। इतनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए पशुपालन भी बढ़ाना होगा और अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी। लेकिन इसके लिए भूमि ही नहीं, हवा-पानी की भी उतनी ही अधिक मात्रा में जरूरत होगी जबकि ऐसा करते ही पर्यावरण संतुलन धराशायी होना तय है। तथ्य यह कि इस संकट की व्यूहरचना मनुष्य ने स्वयं की है। पशुपालन और खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रति सेकंड लगभग दो एकड़ वनक्षेत्र नष्ट किया जा रहा है। यह पृथ्वी का वही वन क्षेत्र है जो वनस्पतियों और पशुओं का पालन 70 लाख वर्ष से करता आ रहा है। यह क्षेत्र जितना कम होगा, विनाश उतना ही बढ़ता आएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी को लेकर भी यही संकट है। बेशक 70 फीसदी भाग में पानी है लेकिन इसकी बहुत ही छोटी मात्रा यानी केवल 2.50 प्रतिशत उपयोगी है। इसका भी 92 फीसदी हिस्सा खेती में जबकि एक-तिहाई भाग पशुओं के लिए इस्तेमाल होता है।

जलवायु असंतुलन और ग्लोबल वार्मिंग के समाधान पर विचार के लिए दुनियाभर के नियंताओं का हर साल जमघट लगता है लेकिन वहां तय उपाय नतीजे दे पाने में नाकाम हैं। इस बीच प्रकृति-पृथ्वी बचाने को सचेत लोगों की ओर से पेश मिनिमलिज़्म का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। जापान में मिनिमलिज्म खूब लोकप्रिय है। जिसका मंत्र है- ‘बड़े घर, बड़ी गाड़ियों, बड़ी जमीनों को तिलांजलि दो।’ इसके अनुयायियों ने सीमित कपड़े, न्यूनतम सामान की मितव्ययी राह पकड़ी है। उनका दावा है कि इस राह पर वे पहले से अधिक खुश हैं। वे दिखावटी साजो-सामान नापसंद करने लगे हैं। यहां महात्मा गांधी की ‘न्यूनतम जरूरत’ की सीख का स्मरण उपयुक्त होगा। गांधी जी के स्वयं सूत कातकर खादी पहनने के नियम के पीछे यही आदर्श था। ‘मिनिमलिज्म’ की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है- एक, धीरे ही सही, लेकिन पनपते रहेंगे और ज्यादा जिएंगे या दो, सर्वनाश देखते-देखते मरेंगे। इन दो विकल्पों में से यदि एक को चुनना पड़े तो मानव जाति पहला ही चुनेगी। लेकिन क्या हम इस विचार की ओर प्रेरित होंगे?

असल में, जब तक विकास के मापदंड इकनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी के आंकड़े रहेंगे, तब तक धरती बचाने की योजनाएं और कवायदें भ्रामक ही रहेंगी। ऐसी कौन कंपनी होगी, जो तरक्की की अपनी योजनाओं पर रिवर्स गियर लगाएगी? जो कंपनी आज एक लाख स्कूटर या तीस हजार कारें बना रही है, उसके अगले वर्ष के टारगेट 10 प्रतिशत या उससे भी अधिक होंगे। उत्पाद चाहे कोई भी हो, सेल्स टारगेट बढ़ते ही जायेंगे और उपभोग भी। अधिक एसी, अधिक फ्रिज-टीवी-मकान-वेतन, अधिक व्यवसाय, सब कुछ अधिक...!! फिर क्यों न होगा अधिक कार्बन उत्सर्जन और अधिक नुकसान पर्यावरण का। फिर कैसे बच पाएगी धरती?

क्या हम खुद का उपभोग कम करने को तैयार हैं? लाइट, पंखे, एसी फालतू चलते हैं। वाटर प्यूरीफायर से लेकर टॉयलेट्स में जैसे पानी बहाया जाता है, उसे नहीं रोकेंगे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे! आत्मावलोकन करना जरूरी है। जब तक उपभोग कम नहीं करेंगे तब तक उत्पादन कम नहीं होगा। और जब तक उत्पादन कम नहीं होगा, अपशिष्टों से धरती लहूलुहान होती रहेगी। उपभोग में केवल मेरे अकेले के कटौती करने से क्या होगा, की सोच से ऊपर उठना होगा। शायद एक पीढ़ी बाद इसके कुछ सुखद परिणाम सामने आ सकेंगे। धरती बची रहेगी तो ही रहेगा हमारा अस्तित्व।